| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

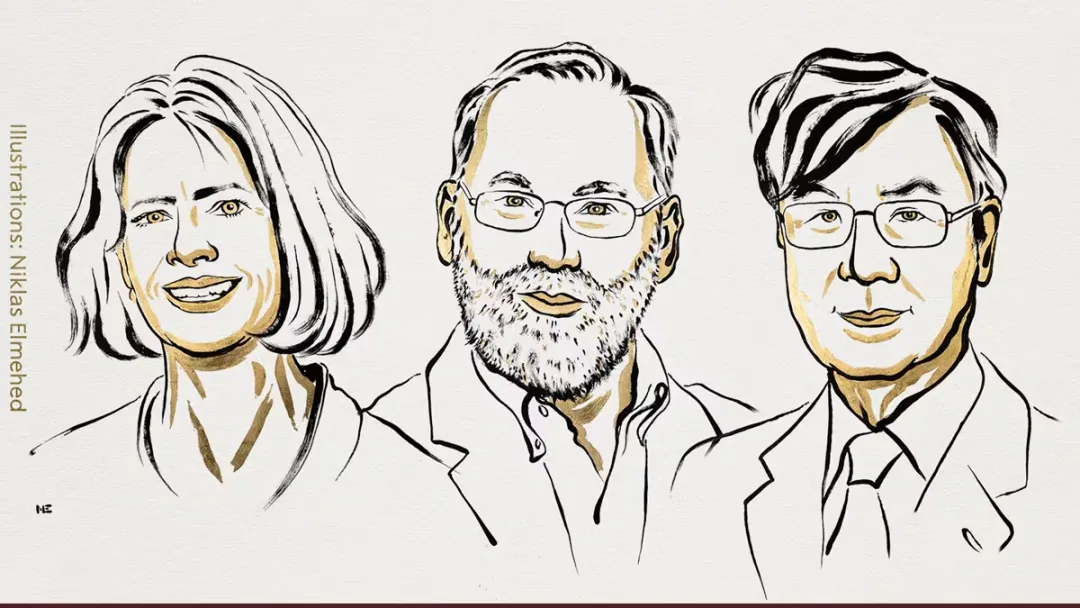

2025年诺贝尔奖周刚刚拉开序幕,第一个揭晓的奖项——生理学或医学奖,颁给了三位并不“典型”的科学家。

坂口志文、玛丽·布伦考、弗雷德·拉姆斯德尔,一位日本基础研究者,一位美国女性科学家,一位长期游走在科研和创业之间的医生。

三人做的是一件“看不见的事”——研究免疫系统如何给自己“踩刹车”。他们研究的那种细胞,过去几十年很少有人相信它真的存在。

他们没有讲励志鸡汤,也没有热泪盈眶。我们只是从他们安静的人生里,看见了另一种可能的路:没有名利起手,也没有天才设定,却一步步走进了历史。

1995年,坂口志文做了一个不太起眼的实验:把一种免疫细胞从小鼠体内去掉,小鼠很快全身发炎;再把这种细胞补回来,症状就消失了。

他提出,胸腺会产生一种能控制免疫系统的细胞,一旦失去,免疫系统就会失控暴走。

这类细胞后来被命名为“调节性T细胞”,是人体免疫系统中负责“踩刹车”的角色。可在当时,这个发现并不被看好——太冷门、太细节、主流科学界根本不相信免疫系统里还有“刹车”。

但坂口认定这事值得继续做。没有热点、没有资源,他就在自己的小实验室里一遍遍验证数据。实验室基本就靠他和太太教子两个人撑了下来,教子亲自饲养小鼠、做免疫细胞分析。几年后,在读到玛丽・布伦考和弗雷德・拉姆斯代尔发现FOXP3基因的论文后,他马上意识到:这正是他找到的调节性T细胞的关键开关。

那时候的他,没有去追流行研究方向,也没有离开日本地方高校去国际顶级机构“镀金”。他只是选择把一件事做到底。很多年后,他说:“没有人相信这东西。我只是恰好看见它了,那就继续看下去。”

1

玛丽·E·布伦考并不是大家印象中的“诺奖候选人”——她不在名校任教,也不在国家重点实验室,而是在一家工业研究所里,花了十年时间默默研究一种名叫“灌木鼠”的突变小鼠模型。

这种小鼠出生后不久就会因免疫系统失控而迅速死亡,几乎没人关注她研究的方向——太冷门,也看不出临床价值。可她却一头扎进去,从基因测序做起,一段段比对、定位、排查,最终发现致病的“元凶”就是FOXP3基因。

这正好和坂口志文研究的调节性T细胞机制形成互补——没有FOXP3,这类细胞就无法发育,也无法正常执行免疫“刹车”的功能。她的研究把一个理论机制,变成了一个真正与人类疾病有关联的系统模型。

然而,做完这个重大发现后不久,玛丽和弗雷德的人生轨迹便分道扬镳。与弗雷德在产业界步步高升、创业融资的顺风顺水相比,玛丽的职业道路显得异常坎坷。

她在1991年从普林斯顿大学获得博士学位后,并未走上传统的学术道路,而是在实验台前做了近十年的“生物民工”。2004年后,她的人生似乎遭遇了变故,从一家公司离职后,甚至在另一家公司当起了没有正式职位的“合同工”,且待了不到一年。此后,她的简历上出现了整整两年的空白。

2006年,她短暂地在西雅图的系统生物学研究所找到一份科学写作的工作,但同样未满一年。之后,又是两年的空白。

直到2008年,她才在同一研究所的遗传学部谋得一份稳定的项目经理职位,工作至今。网上数据显示,类似职位年收入在8万到12万美元之间,远低于同在西雅图的亚马逊公司项目经理(13万至21万美元)。

她的性格也如她的科研方式一样安静——“沉稳、慢节奏、不争抢”。她一度连FOXP3这个名字都不急着定下来,“等更成熟一点再叫它名字”,她对合作者说。

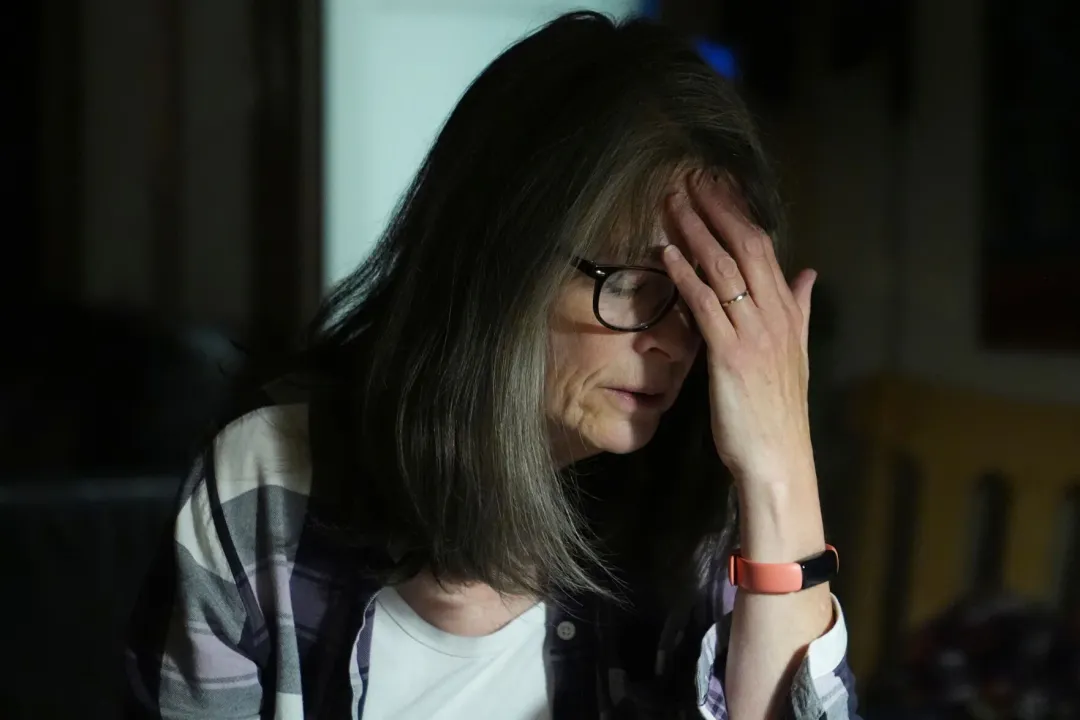

2025年诺奖揭晓当天,评审委员会按流程打电话通知她获奖,她因为是陌生号码,直接挂断了接着补觉。

接着她收到短信,也没回。最后,是美联社的记者敲响了她的家门:“你知道吗,你得诺贝尔奖了。”

她睡得迷迷糊糊,听到丈夫在楼下与人说话,这才醒了过来。在美联社的镜头下,玛丽显得苍老而迟缓,与官方诺奖照片上判若两人,可见岁月在这段艰难的人生中,没少给她留下印记。

她没有追逐热点,也没有成为明星,甚至在做出发现后便悄然离场。但正是她多年前在实验台前的耐心与坚持,为理解免疫系统的平衡机制找到了那块关键的基因拼图。

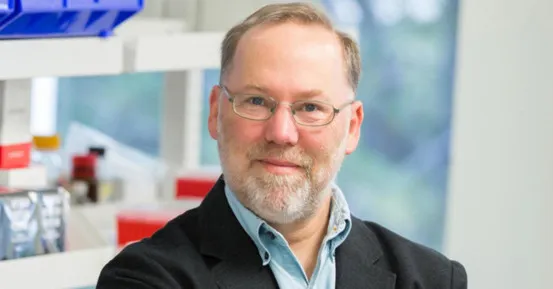

如果说坂口志文和玛丽·布伦考完成的是一项“科学的发现”,那么弗雷德·拉姆斯德尔所做的,则是真正意义上“从实验室到病房”的科技转换。他与玛丽共同在“细胞技术”公司发现了FOXP3基因的关键作用,但在这项载入史册的论文发表后,他的人生走向了与玛丽截然不同的、在产业界高歌猛进的道路。

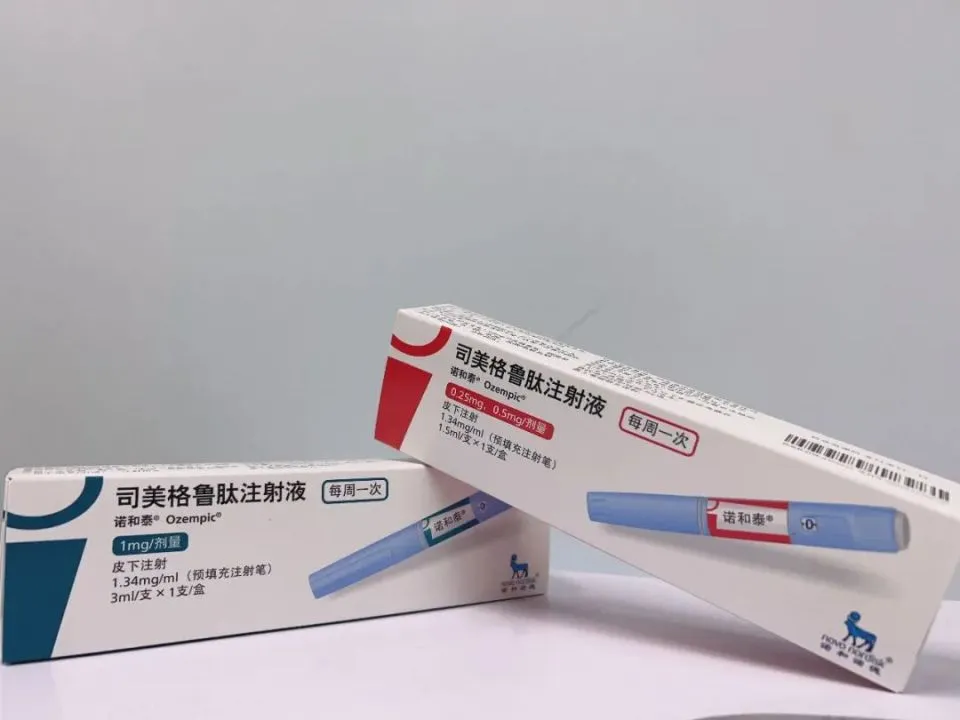

与玛丽一度成为“合同工”并经历长期职业空白期不同,弗雷德的职业生涯充满了精准的进阶。从读博士开始,他就对免疫学充满了浓厚的兴趣,并始终专注于免疫细胞相关的研究。从“细胞技术”公司离开后,他凭借深厚的专业积累,先后在多家知名药企任职,其中一度做到了诺和诺德(生产各种胰岛素还有大名鼎鼎的司美格鲁肽)的总监职位。

相比之下,玛丽职业生涯的最高点也仅是项目经理。弗雷德并未止步于在大公司担任高管,他后来在知名的帕克癌症免疫疗法研究所担任首席科学官,并最终在2019年创业,成立了自己的细胞疗法公司,工作至今。2021年,他的公司完成了高达2.65亿美元的B轮融资,这充分证明了其研究方向和商业模式的巨大潜力。

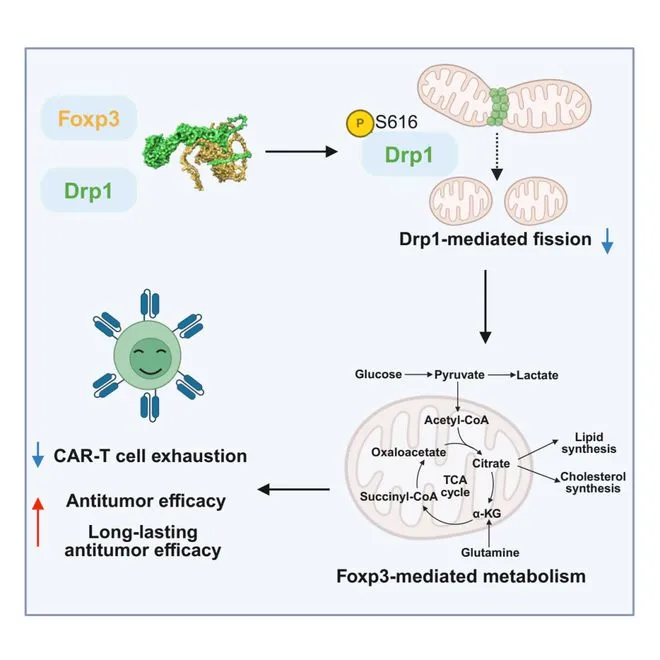

他一直在执著地推动一件事:如何将FOXP3和调节性T细胞的知识,变成能拯救生命的实际疗法。他专注于开发“调节性T细胞疗法”,旨在利用这类细胞的“刹车”功能,来治疗自身免疫病与解决器官移植后的排斥反应。

这是一条风险极大的路:前期投入巨大、研发周期极长、临床失败概率高。但他坚持了下来,做了大量的临床前研究,在全球范围内为最早的“Tregs细胞疗法”建立了底层技术路径。

诺奖公布当天,官方一度无法联系上他——他并非刻意回避,而是因为正在山里徒步,手机没有信号。与其他获奖者的反应形成鲜明对比的是,他最终也没有接受诺奖委员会的采访,仿佛这场全球瞩目的荣耀,只是他埋头赶路时偶然听到的一条远方新闻。

这三个人的履历表放在一起,乍一看并不“高光”:

没有哈佛MIT;

没有少年天才故事;

没有头衔叠满页面的CV;

更没有十年就“横扫各大奖项”的神话。

他们选的方向都不热,做的工作也都枯燥。在很多年里,他们的研究不被重视,甚至一度被同行质疑。但他们都没有换方向、没有讨好趋势,也没有放弃那件“看起来还没做完的事”。

坂口志文在无人问津的角落里,安静地守护着一个不被看好的发现。他的世界很小,小到一个实验室、一个猜想;却又很大,大到足以容纳二十年的专注与耐心。他不追逐浪潮,只是站在原地,深挖一口井,直到清泉涌出。

玛丽·布伦考则走了一条更为曲折的路。普林斯顿的博士光环并未为她铺就坦途,职业生涯几经中断,甚至有过两年的空白。她在工业实验室里完成了关键发现,随后却仿佛被主流叙事遗忘,成为一名普通的项目经理。当诺奖电话在凌晨响起,她随手挂断,继续安睡。这份近乎“迟钝”的淡然,或许正源于她早已与另一种评价体系和解——她不需要站在聚光灯下才能确认自己工作的价值。

而弗雷德·拉姆斯代尔展现了第三种可能。他将一个基础发现视为起点,毅然走入产业界的洪流,在商业与科研的交界处开疆拓土。诺奖揭晓时,他正在没有信号的山中徒步。荣耀于他,仿佛是旅程中偶然听闻的远钟,不必回头,依旧前行。

一位是专注的守望者,一位是淡然的潜行者,一位是务实的开拓者。道路迥异,却因对真理的共同贡献而交汇于斯。

世界的回报,常常以我们无法预料的方式,抵达那些真正沉潜于热爱之中的人。

他们没有“成功轨迹”,只有“持续动作”。

今天我们习惯太早谈规划、太快谈成败。可这三位诺奖得主的故事,也许在提醒我们另一件事:不是每一段成长,都能很快看到结果;不是每一条路,都需要被设计好、包装好,才值得走下去。

有些人,用很长时间做成了一件正确的事。他们没赶时间,但走得很远。

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 2 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 3 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 4 | 中国金融圈炸锅,投行“第一美女”栽了 |

| 5 | 消息:中共少校飞行员驾机自戕身亡 |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 波兰参战了 |

| 2 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 3 | 要玩真的了!他点名警告习近平 |

| 4 | 万劫不复!中国正在重演晚清最后十年 |

| 5 | 会议内幕曝光!习等四人遭“围攻” |

| 6 | 更多人出事?北京流传神秘名单 |

| 7 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 8 | 北京大秀肌肉时刻,一张“致命照片”被公布 |

| 9 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 10 | 中国金融圈炸锅,投行“第一美女”栽了 |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |

| 1 | 台湾问题:麻将停牌 | 随意生活 |

| 2 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 3 | 川普到底卖了乌克兰没有? | 山蛟龙 |

| 4 | 第一美女:《越人歌》-宋祖英 | YOLO宥乐 |

| 5 | 做这道题,知道明年你要去哪? | 末班车 |

| 6 | 关于离岸爱国 | 阿里克斯Y |

| 7 | 海外中文出版的新路基本开通, | 高伐林 |

| 8 | 70%美国大学毕业生找不到工作 | 乐维 |

| 9 | 大湾区的整合梦 | 文庙 |

| 10 | 给菓趣的回复,你至少有放风的 | renweida |