最近,在2025年,美国国家航空航天局(NASA)的詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)捕捉到一个名为MoM-z14的星系。令人惊叹的是,它竟在大爆炸后仅2.8亿年就形成了,这彻底颠覆了我们对早期宇宙星系形成的传统认知。

想像一下,整个宇宙,包括地球、太阳和所有闪烁的星星,都起源于一个比针尖还小的点,即引力奇点。这个奇点在大约138亿年前突然膨胀开来,释放出巨大的能量和物质。这就是著名的“大爆炸理论”,是我们理解宇宙起源的最主流解释。简单来说,大爆炸并非一场剧烈的爆炸,而是一个从极度热密状态开始的膨胀过程,就像一个气球被无限吹大。

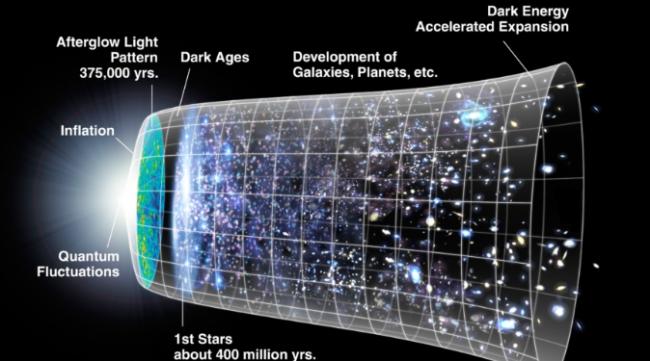

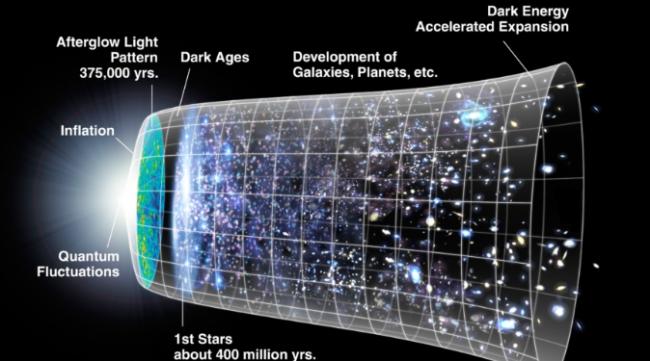

大爆炸后,宇宙宛如一锅沸腾的热汤,充斥著质子、中子和电子等基本粒子。一切都太过炙热,这些粒子无法结合成原子。科学家通过观测宇宙微波背景辐射,即一种大爆炸遗留下来的微弱光芒,来证实这一点。这种辐射如同宇宙的“婴儿照”,揭示了早期宇宙的均匀性和细微波动。大约在大爆炸后38万年,宇宙冷却到足以形成原子的温度。这时,氢和氦等轻元素开始出现,为未来的恒星和星系奠定基础。

然而,宇宙的真正“传奇”才刚刚拉开帷幕。早期宇宙充盈著氢氦气体云,这些云在引力的拉扯下开始坍缩。引力如同无形的“胶水”,将物质聚合,形成密度更高的区域。这些区域最终点亮了第一批恒星,大约在大爆炸后1.5亿到2亿年。恒星并非孤立存在,它们聚集成群,形成星系。传统观点认为,第一个星系需在大爆炸后5亿到6亿年才能出现,因为气体冷却和坍缩需要漫长时间。

但JWST观测到的MoM-z14星系,却在大爆炸后仅2.8亿年就诞生了,这大大提前了星系形成的已知时间线。有趣的是,鲨鱼在地球上已存在约4亿到4.5亿年,这意味著,鲨鱼的“寿命”竟比大爆炸到这个早期星系的间隔还长!MoM-z14明亮而活跃,内部充斥著快速形成的恒星,甚至含有比预期更复杂的元素,如氮。这表明,宇宙的“建造”过程远比我们想像的更快、更高效。JWST已发现上百个类似早期星系,这促使科学家们重新审视星系形成模型。或许,早期的宇宙拥有更多“种子”,如密度波动,加速了这一切。

为什么这些发现如此重要?因为它们解答了人类永恒的疑问:我们从哪里来?宇宙为何是这般模样?大爆炸理论虽强大,却并非完美。例如,我们仍不知大爆炸前发生了什么,或著宇宙是否会永无止境地膨胀。

宇宙大爆炸时间线,展示了宇宙从大爆炸开始的演化过程。(NASA)